Shanqu pigment

【008】ヤンチュンマラカイト - 鉱物顔料

【008】ヤンチュンマラカイト - 鉱物顔料

受取状況を読み込めませんでした

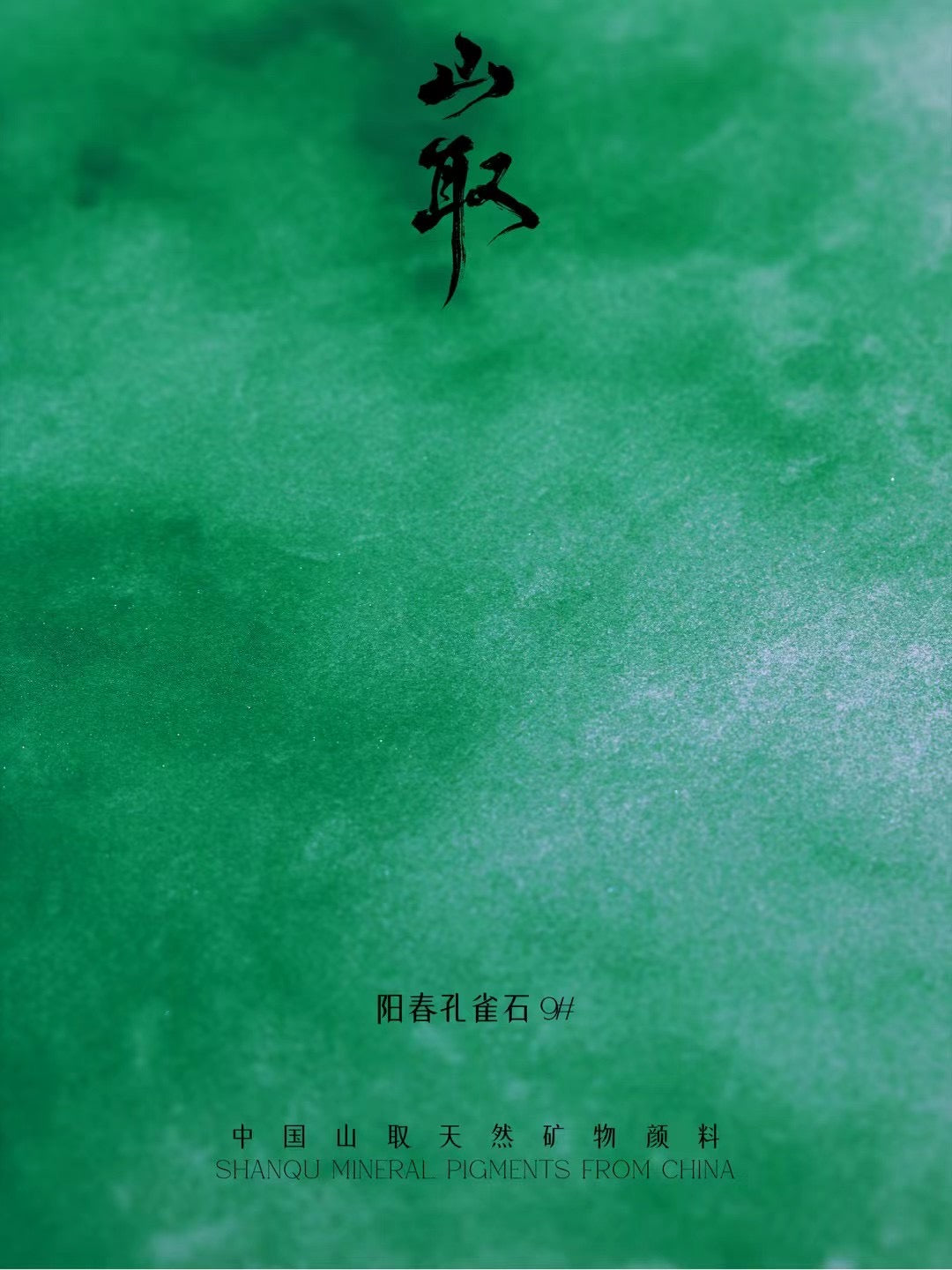

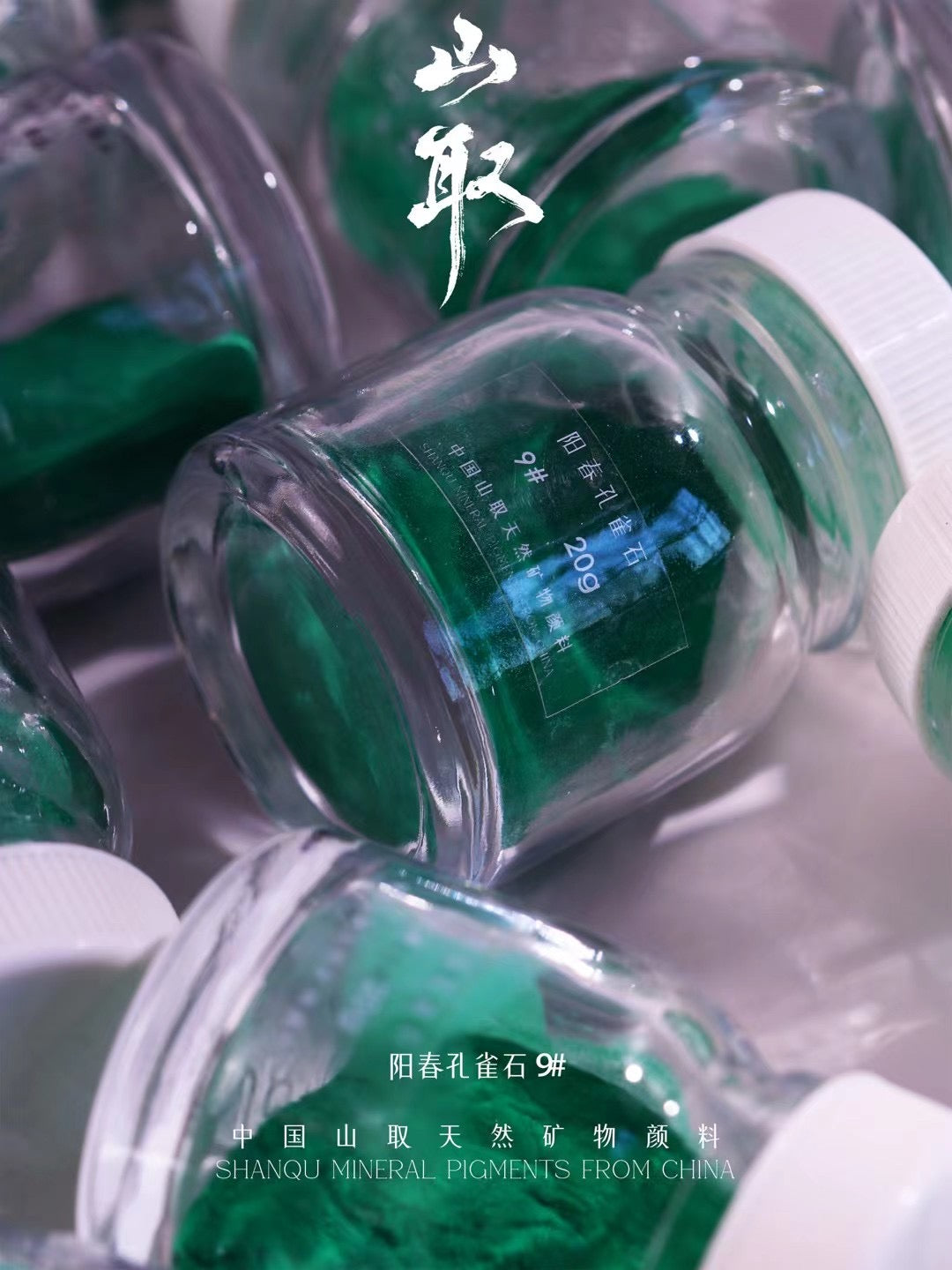

山取天然鉱物顔料の「陽春マラカイト」:

化学式: Cu₂(CO₃)(OH)₂

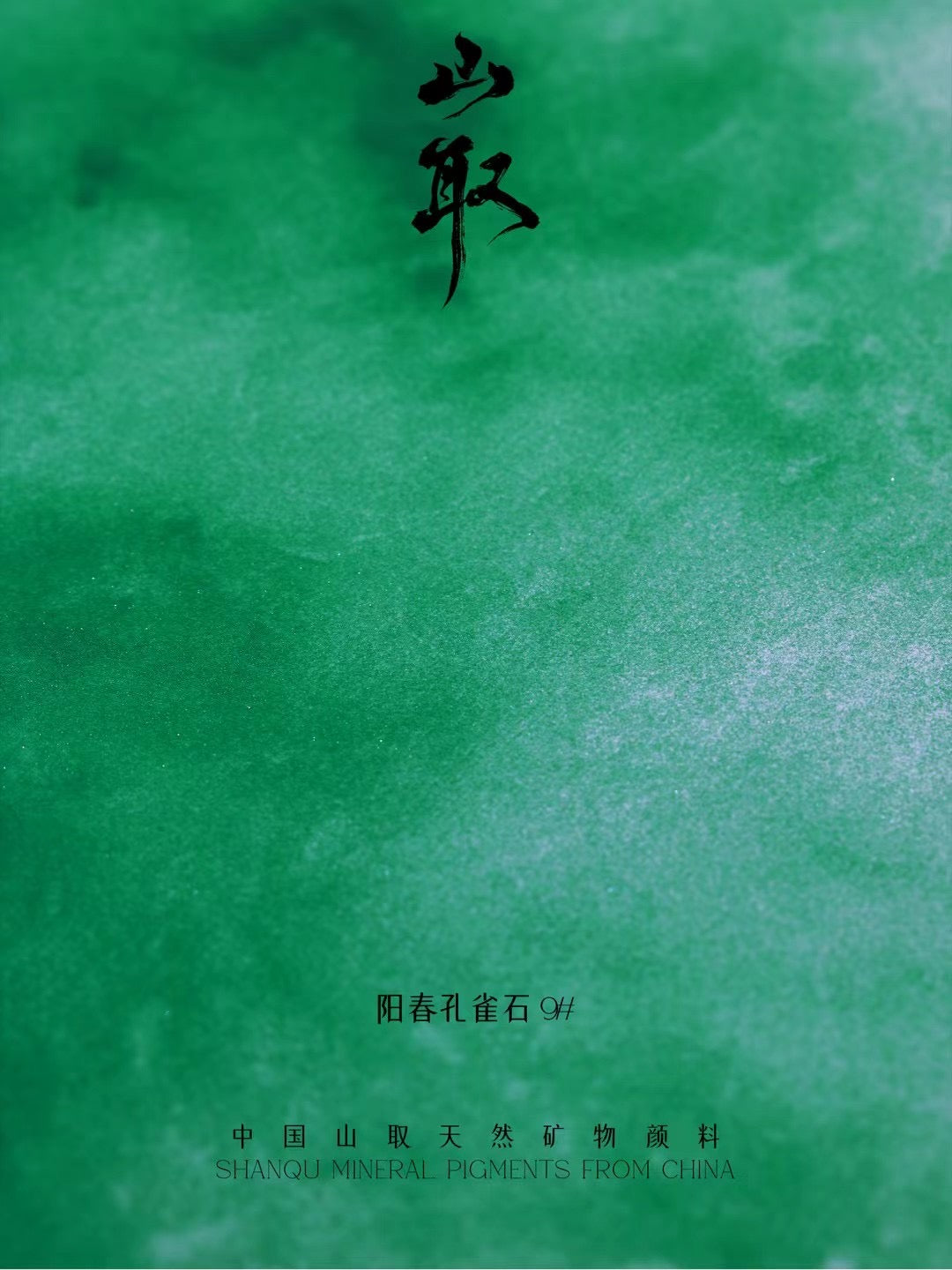

色相: 緑(微細な粒子では白みがかる)

彩度: 高

原料特性: 鉱物顔料

光沢: ダイヤモンド光沢~ガラス光沢(繊維状結晶は絹糸光沢)

保存方法: 酸・アルカリ溶剤および揮発性ガスを避ける

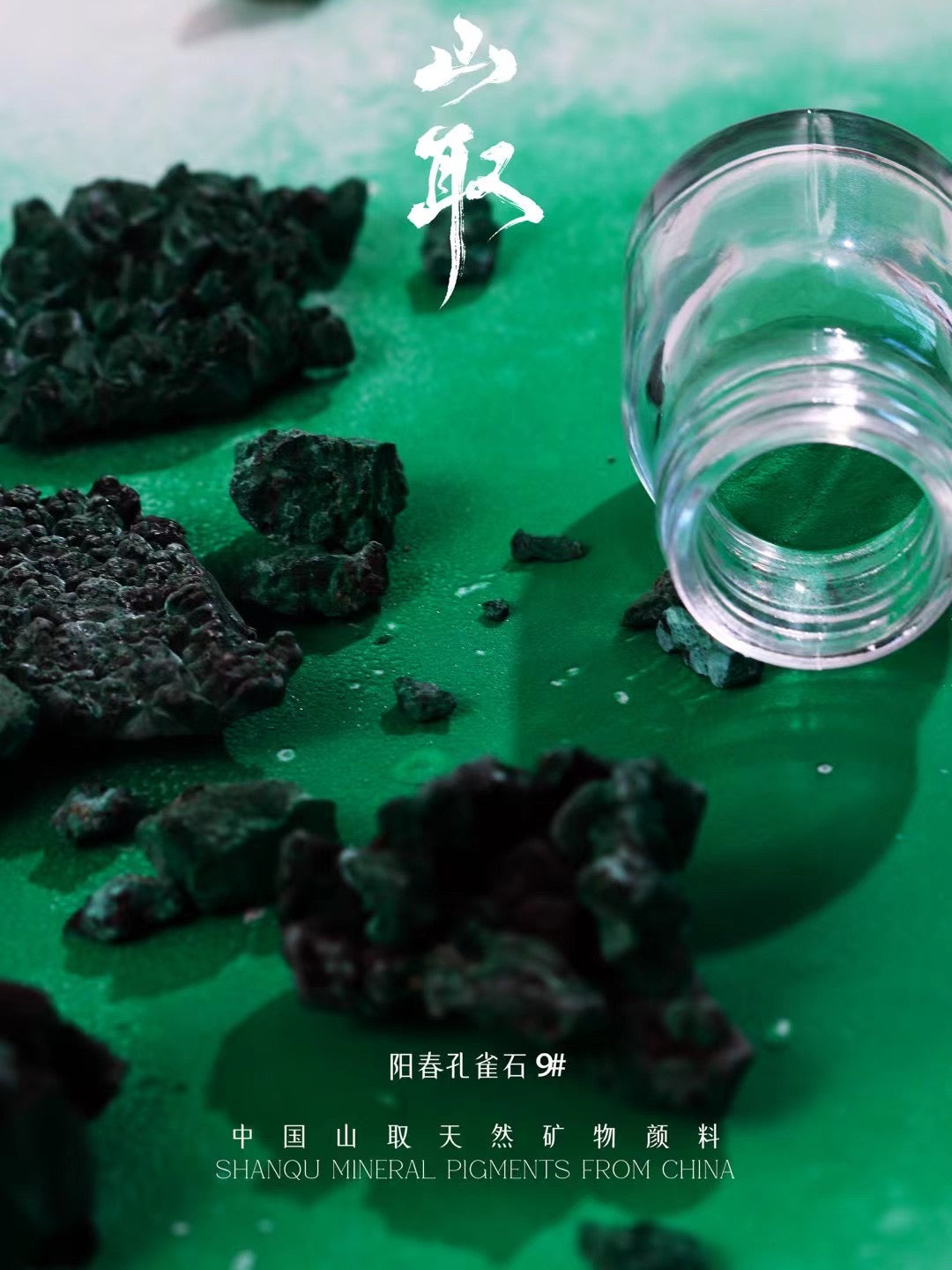

硬度: 3.5–4(通常の陶器製乳鉢で粉砕可能)

顔料の物語

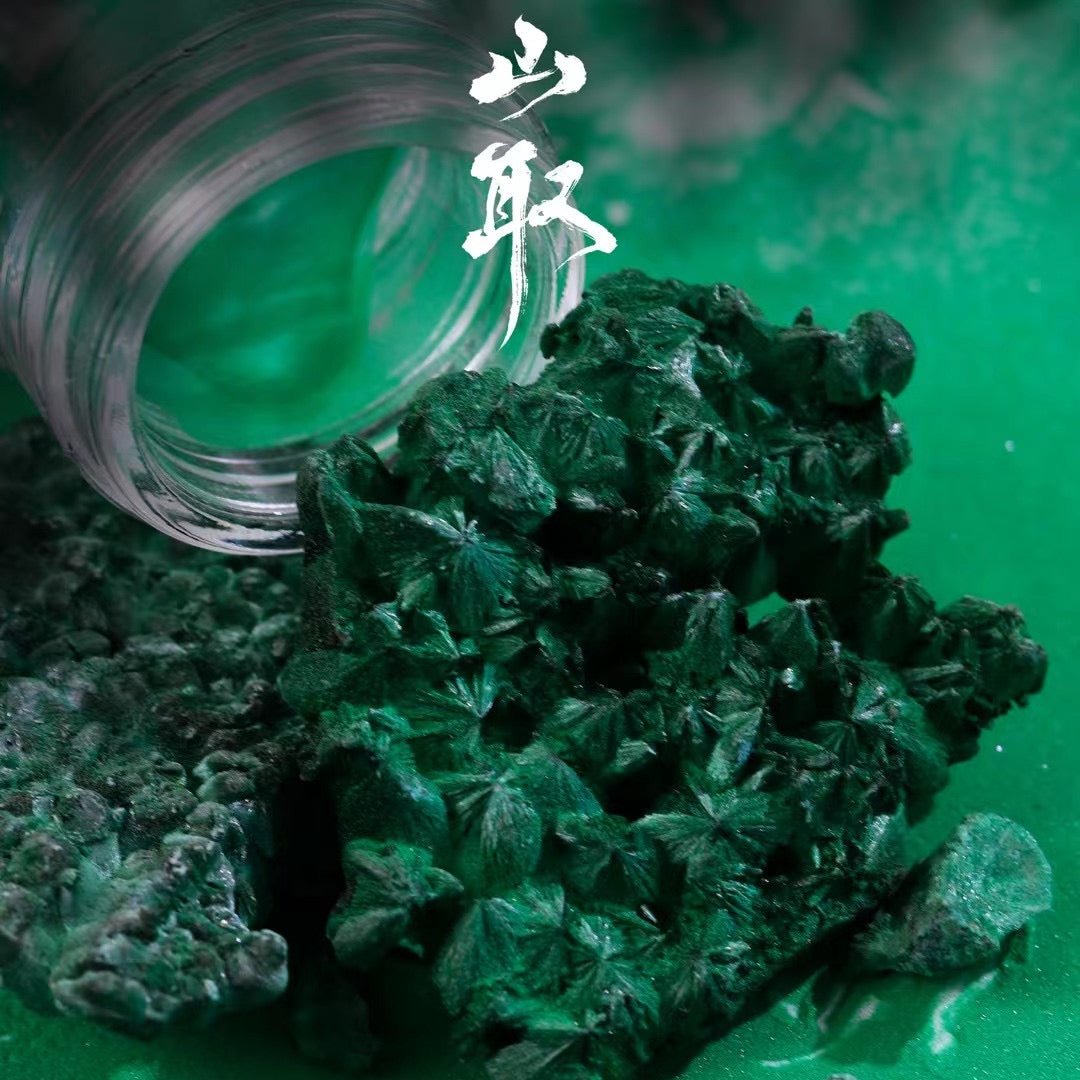

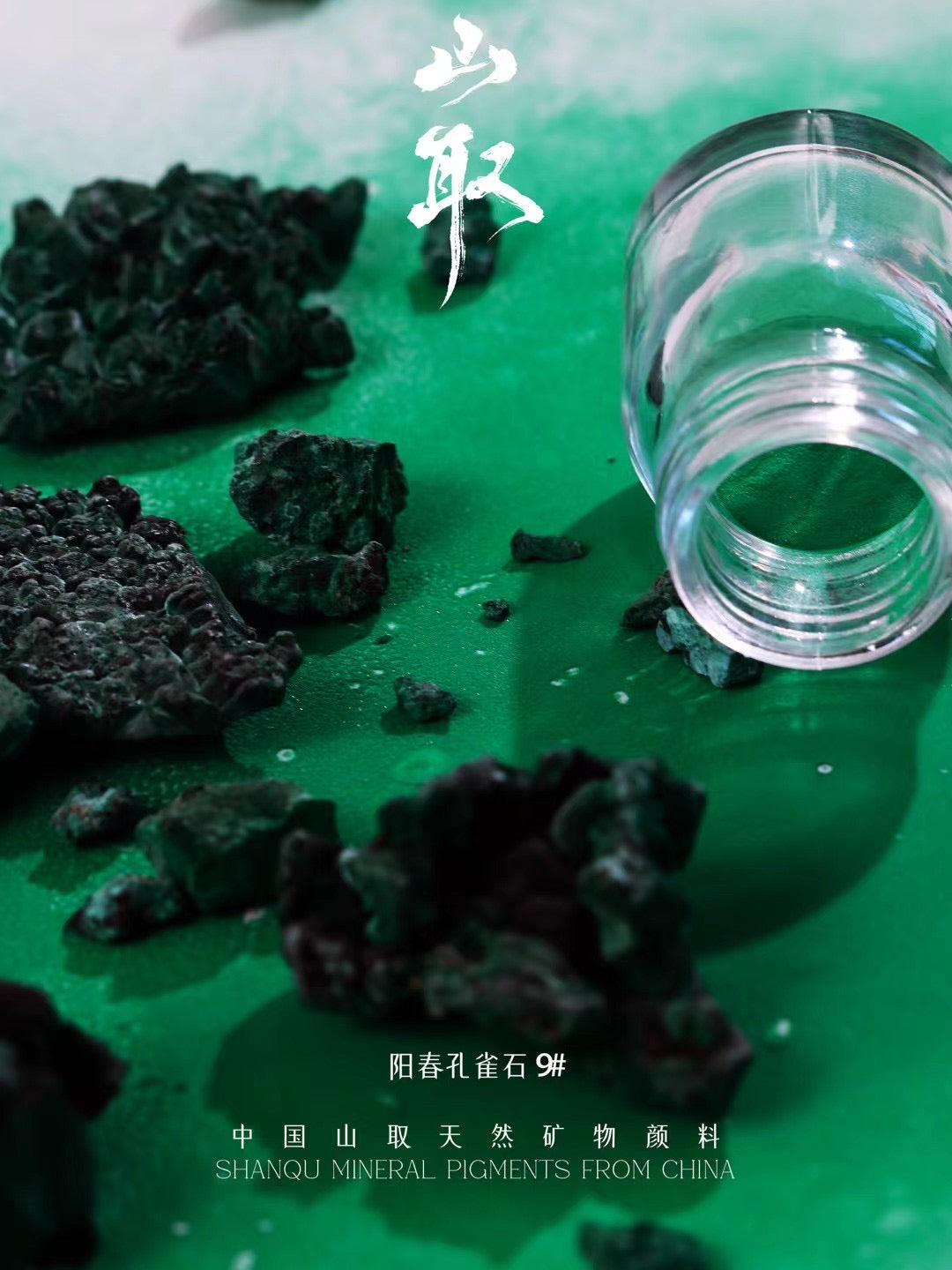

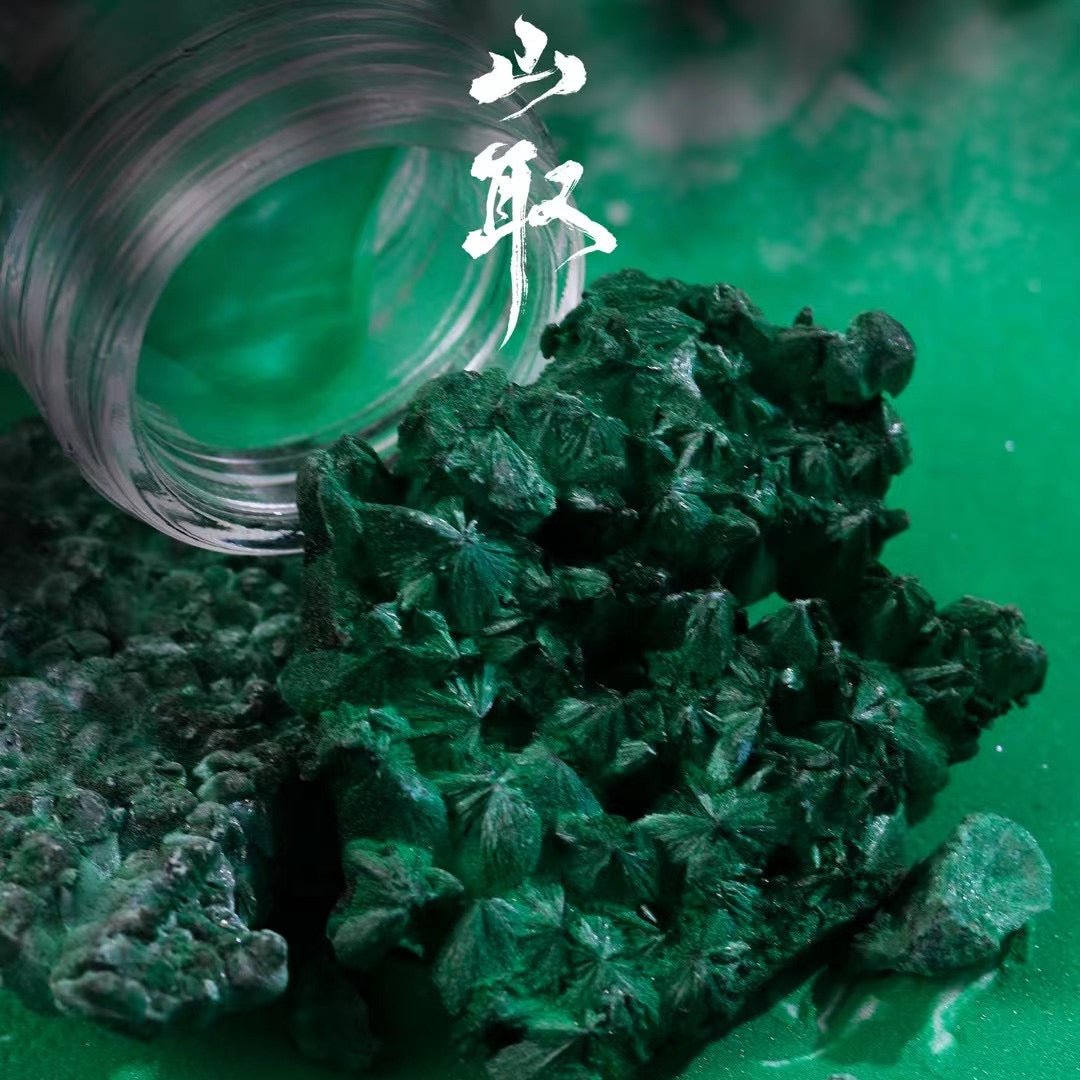

経験豊富な顔料師は、鉱石を見ただけで、それがどのような色合いの顔料になるか、濃淡がどれほどかを即座に見抜く。これは基本の技である。しかし、陽春孔雀石(Yangchun Malachite)は例外のようだ。見た目が地味な陽春孔雀石でも、研磨すると、「針状孔雀石(acicular malachite)」や「猫目孔雀石(cat’s-eye malachite)」といった標本級の孔雀石を凌ぐ色調を生み出すことがある。一般的に、孔雀石の「結晶針(crystal needles)」や「猫目効果(cat’s-eye effect)」が多ければ多いほど、顔料にした際の色味は濃く高貴になると考えられてきた。だが、陽春孔雀石はこの常識を覆す存在だ。

孔雀石の物語

孔雀石は古来より天然鉱物顔料の「緑青色(green-blue)」として、また宝飾品や銅を含む炭酸塩鉱物として利用されてきた。日本では「孔雀石(kujakuseki)」とも呼ばれる。濃淡のある緑の縞模様が美しく、宝飾品や彫刻の分野で重宝されている。4000年以上前の古代エジプトでは、孔雀石を粉末にし、女性の顔にアイシャドウとして塗っていた。古代ギリシャ・ローマ時代には顔料や装飾石として用いられた。19世紀にはロシアのウラル山脈(Ural Mountains)で大量に産出され、テーブルや花瓶などの工芸品に加工され、広く愛された。サンクトペテルブルクの宮殿(現在のエルミタージュ美術館/The State Hermitage Museum)には、孔雀石で柱や家具が飾られた「孔雀石の間(Malachite Room)」が現存する。

現在、ウラル山脈の鉱床は枯渇し、装飾用孔雀石の主要産出国はコンゴ民主共和国(Democratic Republic of the Congo)となっている。その他の産地には、南オーストラリア(South Australia)、モロッコ(Morocco)、アメリカのアリゾナ州(Arizona, USA)、フランスのリヨン(Lyon, France)などがある。

孔雀石は銅鉱床の酸化帯で藍銅鉱(azurite)と共に産出される二次鉱物でもある。繊維状結晶は放射状集合体を形成し、ブドウ状(botryoidal)、皮殻状(crust-like)、鍾乳状(stalactitic)など多様な形態を示す。緑の濃淡の違いは成分の差異によるものではなく、結晶粒子の大きさによって生じる。粒子が微細になるほど色は明るくなり、大きな結晶は深く濃い色調を示すが、産出量は極めて稀である。

共有